Le crash du vol Rio Paris du 1er juin 2009 : Dangers dans le ciel ou Air Crash, pour le 13e épisode de sa saison 12, revient sur le crash marquant de l’année 2009 en France et au Brésil. Un A330-200 d’Air France avec 228 personnes à son bord, s’abîme en plein océan Atlantique. L’épave est introuvable et l’opinion publique se perd en conjectures sur les causes de l’accident. Mauvais temps ? Attentat terroriste ? Erreur de pilotage ? Défaillance matérielle ? Finalement découvertes en 2011, les deux boîtes noires de l’appareil sont repêchées et permettent une avancée significative de l’enquête. Dangers dans le ciel fait le point sur ce qui reste, à ce jour, la pire catastrophe de l’histoire d’Air France. L’épisode apporte sa pierre à la collection bien pourvue de documentaires sur ce crash. S’il ne répond pas à toutes les questions, en le croisant avec l’excellent reportage de mars 2012 de Fabrice Amédéo et Véronique Préault pour Pièces à conviction, on arrive à avoir une bonne perception de l’accident.

Le crash du vol Rio Paris : une catastrophe non élucidée pendant deux ans

En l’absence d’épave, les circonstances du crash demeurent énigmatiques. Mais le BEA français (Bureau d’enquête et d’analyse) en charge de l’enquête technique n’est pas démuni.

Sur l’état de l’A330, ils disposent des données ACARS, envoyées automatiquement par l’avion à la maintenance d’Air France. On apprend ainsi que le givre a obstrué les sondes Pitot peu avant l’accident. Une sonde Pitot est un petit tube accroché à l’extérieur de l’avion et qui sert à mesurer la vitesse. La défaillance d’une sonde est une panne sérieuse mais d’une part, cela n’a rien d’inhabituel et d’autre part, on peut continuer à voler sans.

L’explication météorologique, également avancée puisque la ligne Rio-Paris passe par la zone de convergence intertropicale, n’est pas convaincante. Un orage peut provoquer un foudroiement de l’appareil ou des turbulences susceptibles de briser le fuselage. Or, tous les pilotes de ligne anticipent et évitent les cumulonimbus qui annoncent la dégradation du temps. Qu’avait fait l’AF 447 ? Il avait bien dévié sa route, moins que d’autres appareils toutefois.

La découverte puis l’examen des débris repêchés dans les jours suivants ont écarté plusieurs thèses. L’avion était intact au moment du choc, ce qui exclut la forte turbulence et l’explosion terroriste. De même, les nombreux gilets de sauvetage flottant dans leur emballage indiquent que les passagers n’ont pas été préparés à l’accident et que tout s’était produit rapidement. Autre élément important, l’avion s’est écrasé non pas en piqué mais à plat. Mais que s’est-il donc passé ?

À ce stade, seules les boîtes noires pouvaient répondre à cette interrogation.

La découverte des boîtes noires

Il y a deux boîtes noires (de couleur orange) dans un avion, l’une qui récolte plus d’une centaine de données techniques et l’autre qui enregistre les conversations du cockpit. Sauf que celles du Rio-Paris sont enfouies dans une zone entre 4 et 5000m de profondeur et couvrant une superficie de plus de 17000km². Chacune de ces boîtes est équipée d’une balise de détection qui fonctionne pendant un mois. Les jours passent. En août, les équipes de recherche ont fouillé une zone de 22000km² mais sans succès.

Pourtant, les équipes persistent, alors que les chances de retrouver des enregistreurs exploitables sont de plus en plus minces. En 2011, miracle, les boîtes noires sont retrouvées, repêchées et examinées au Bourget, au siège du BEA.

Une erreur dramatique de pilotage

Selon le rapport final du BEA en 2012, il ressort de l’enregistrement des conversations dans le cockpit que la déconnexion brutale du pilotage automatique après le givrage des sondes a surpris les pilotes. Ils ont alors maintenu des actions à cabrer (=position ascendante). La vitesse a chuté brutalement entraînant la diminution de la portance de l’avion. Sorti de son domaine de vol, l’appareil a décroché et en à peine quatre minutes, il s’écrase.

C’est là l’explication physique. Mais comment comprendre que l’équipage se soit obstiné dans l’action à cabrer ?Normalement, en cas de décrochage, la bonne réaction consiste à piquer et à reprendre de la vitesse. C’est « évident » de l’avis des enquêteurs du BEA. Mais si c’est tellement évident, pourquoi alors trois pilotes compétents ne l’ont-ils pas fait ?

Sur ce point, malgré la qualité de la série Dangers dans le ciel, le documentaire conclut trop vite. Il rappelle que les générations actuelles de pilote sont assez peu formées au pilotage manuel en haute altitude. Très précis sur la phase de recherche, le documentaire échoue à expliquer l’erreur des pilotes. On ne peut pas au départ dire que les pilotes ont cumulé plusieurs milliers d’heures de vol, que la « compétence maximale » était dans le cockpit, pour ensuite conclure qu’ils ont commis une dramatique erreur de débutant. Surtout quand, à un autre moment, il est bien précisé que les alarmes de décrochage ont retenti plusieurs fois. Savoir le comment ne renseigne pas sur le pourquoi.

Comment des pilotes qualifiés peuvent-ils commettre une erreur de débutant ?

Un autre documentaire, celui de Pièces à conviction, fouille davantage le sujet. Sorti en 2019 alors que la justice suit son cours, le reportage analyse finement le « facteur humain » avec, dès le début, une restitution des quatre dernières minutes de l’avion.

Le commandant de bord n’était pas aux commandes de l’appareil. Il était d’ailleurs en train de prendre sa pause avant d’être rappelé en urgence par les copilotes. À son retour, il n’a pas pour autant repris le manche. Ses interventions, lapidaires, erratiques, ralenties, montrent qu’il n’avait pas la pleine disposition de ses moyens. Il aurait dormi une heure la nuit précédente et était, au moment fatidique, en phase d’« ivresse de sommeil ».

Les deux autres copilotes ont montré un stress important. Si les problèmes de Pitot provoquent un « stress certain » pour environ 20% des pilotes, celui des copilotes est semble-t-il accusé par un état de confusion généralisé face aux instruments. Gérard Arnoux, plusieurs fois entendu, laisse entendre que le pilotage aujourd’hui a fait disparaître un certain nombre de sensations physiques. On dirige avec un « joystick » comme pour un jeu vidéo. On entend une alarme de décrochage mais on ressent moins le fameux « buffeting » (fortes vibrations au niveau des ailes). Comment distinguer dès lors le décrochage de la turbulence, en pleine nuit qui plus est ? Les experts sollicités ont des avis divergents sur le sujet. La distinction est « immanquable » pour Jacques Rosay, l’expert d’Airbus, « impossible » pour l’ancien commandant de bord Gerard Arnoux. À cela s’ajoute une « addiction aux automatismes » dans des appareils de plus en plus autonomes et où le pilote n’intervient plus qu’en secours et dans des occasions de plus en plus limitées. On revient ici à la conclusion du premier documentaire. Des opérations essentielles comme la récupération d’un décrochage ou le pilotage en haute altitude deviennent des éléments secondaires d’une formation.

Enfin, la confusion est aggravée par une spécificité des Airbus, la possibilité pour les deux pilotes d’imprimer des actions contradictoires à l’appareil, là où un Boeing impose des manches coordonnés. Airbus se défend en expliquant que les actions de l’un sont forcément connues de l’autre, puisque l’avion répond et que la réponse remonte au tableau de bord.

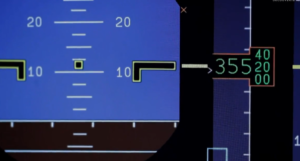

L’A330 a-t-il indiqué le décrochage ?

Oui. Sans aucun doute possible. Un horizon artificiel montrait la position cabrée. À côté, un relevé d’altitude indiquait la descente de l’avion. Et enfin, il y avait les fameuses alarmes Stall-Stall-Stall, prioritaires sur toutes les autres signaux sonores. Or, pris de panique, les pilotes se sont convaincus qu’ils « n’ont rien » et qu' »ils ont perdu le contrôle de l’avion ». Aucun ne pose formellement le diagnostic du décrochage, notamment quand le commandant vient aux nouvelles. En fait, dans une situation de stress, un pilote peut se montrer insensible au son, d’autant que les alarmes font partie de l’environnement sonore habituel d’un cockpit. On évoque l’hypothèse d’un renforcement de l’alarme par un signal visuel supplémentaire. Mais une multiplication d’alarmes, associée à une multiplication de voyants lumineux, ne risque-t-il pas d’aggraver la confusion ? Le téléspectateur est en droit de poser la question.

À un autre niveau, revenons sur le fonctionnement de l’alarme. Le minutage croisé des enregistreurs de vol a révélé que l’alarme s’est tue quand le décrochage s’est aggravé et qu’au contraire, elle s’est remise à sonner au moment où les pilotes tentaient une manœuvre qui théoriquement devait améliorer le sort de l’avion. Les pilotes pouvaient légitimement se sentir perdus. Comment expliquer cette contradiction ? En fait, au dessous d’une certaine vitesse de vol, l’alarme ne peut pas se déclencher. En conclusion, au jeu du « et si on refaisait l’histoire ? », il aurait fallu que le pilote persiste, regagne de la vitesse, et ce contre l’alarme anti-décrochage. À force, elle aurait fini par se taire et l’appareil était sauf.

Quelle part de responsabilité pour Air France ?

Sur le plan du rapport à la fatigue, le règlement d’Air France a tout prévu. Les pilotes sortaient d’une période de repos de trois jours. De plus, un membre de l’équipage a toujours le droit de ne pas monter à bord s’il estime ne pas être en état. Enfin, la présence de trois pilotes qui se relaient préserve la bonne santé physique de l’équipage. Mais une compagnie ne peut pas tout. Reste la responsabilité individuelle. Or, par une étrange perversité circulaire, les protections règlementaires ont émoussé le sens des responsabilités des acteurs. Une période de repos est devenue un voyage touristique. L’état de fatigue de l’un serait compensé et minoré par la présence des deux autres pilotes, etc. On ne voit pas trop ici comment Air France pourrait résoudre ces difficultés.

Par contre, sur le stress créé par les givrages de sondes Pitot et les insuffisances de la formation, l’entreprise ne peut crier à l’impuissance. Les réalisateurs ont découvert qu’avant le crash, pas moins de 12 incidents graves avaient été répertoriés pour alerter la direction d’Air France. Ces rapports émanaient de pilotes très qualifiés. Par comparaison, dans les mêmes circonstances, une autre compagnie, Air Caraïbes avait envoyé à ses pilotes un dossier de 13 pages et avait remplacé le matériel. Mais à Air France, ce fut une note dans les casiers, parmi d’autres. Un des intervenants explique qu’il y a un « risk management » qui conduit à mettre en rapport la probabilité d’un risque avec son coût certain de prévention. La sonde Pitot n’était pas prioritaire, aux pilotes de s’en accommoder.

D’un point de vue judiciaire, les entreprises Air France et Airbus sont mises en examen en mars 2011 pour homicides involontaires. Les poursuites ont compliqué le travail des journalistes de Pièces à conviction qui n’ont pas réussi à s’entretenir directement avec Air France ou avec le SNPL (Syndical national des pilotes de ligne). En 2019, la justice a rendu un non-lieu, au grand dam des familles représentées par l’Association Entraide & Solidarité AF447. Le parquet général a fait appel. En mai 2021, la cour d’appel a reconnu la responsabilité indirecte de la compagnie aérienne et de l’avionneur. Elles devront comparaître devant le tribunal correctionnel.